黑牛策略

黑牛策略

作者 | 荣智慧

编辑 | 向现

唯物的中国芯片产业深度观察

1939 年,纽约世界博览会,美国西屋电气的机器人 Elektro 被激动的人群团团围住。这款 2 米多高的机器人沉稳前进,冷峻吸烟,用充满磁性的嗓音说着俏皮话——假如机器人也有"人气",那 Elektro 就是当年的亨弗莱 · 鲍嘉。

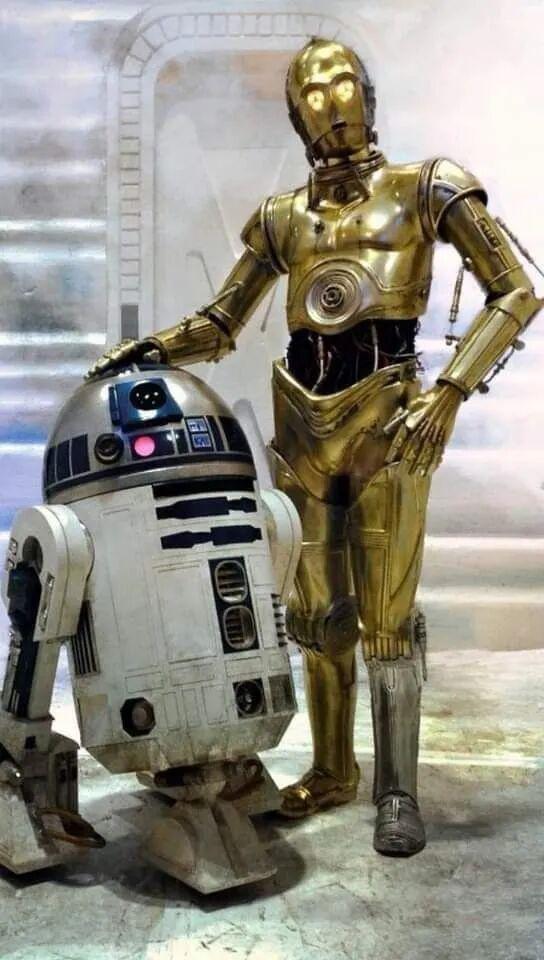

80 多年后,造人形机器人的特斯拉也深谙此理。近日特斯拉首席执行官马斯克承诺,擎天柱的未来黑牛策略版本将类似《星球大战》里的翻译机器人 C-3PO:友善,聪明,且话痨。

《星球大战》翻译机器人 C-3PO(右)

然而,随着 10 月 23 日特斯拉第三季度财报会落幕,人形机器人的最大技术难题浮出水面:手的制造尤其艰难。行业往往从主流消费的需求来争论"手"的必要性,批评"造人"的科技公司像 1930 年代的世博会参观者一样盲目乐观。

其实,机器不一定像人才会受欢迎,比如机器猫;但是,机器一定要像人,才能在人类文明里模仿、承担人类的角色。

一旦我们站在" AI 文明"的远景来考虑,"人形机器人"和超级智能显然相当必要。

自从 2022 年 10 月特斯拉正式推出擎天柱,三年来中国和美国均在人形机器人领域开足马力投资、制造。人形机器人正在成为大国科技竞争的最前线。

还有一点常常被人忽略。从流水线走下来的成千上万的人形机器人,将和中国一个月前开放的" K 签"一起,为人口老龄化社会提供"无缝适应"的劳动力资源。日本丰田也已与波士顿动力合作,开发"阿特拉斯"机器人。

难以"下手"

在特斯拉工厂,一排排基本完整的擎天柱静静地站着,它们没法出厂,原因只有一个:没有手和小臂。

10 月 23 日,特斯拉召开第三季度财报会。其中人形机器人擎天柱被提及 36 次,远远高出第二名自动驾驶出租车(10 次)。特斯拉首席执行官马斯克继续推高期待,宣称擎天柱将装上 xAI 的人工智能大脑,还将乘坐 SpaceX 上火星盖房子——造人形机器人成了"金币无限掉落"的买卖。

可以说,特斯拉的主业不再是造车,而是"造人"了。

黑牛策略

黑牛策略

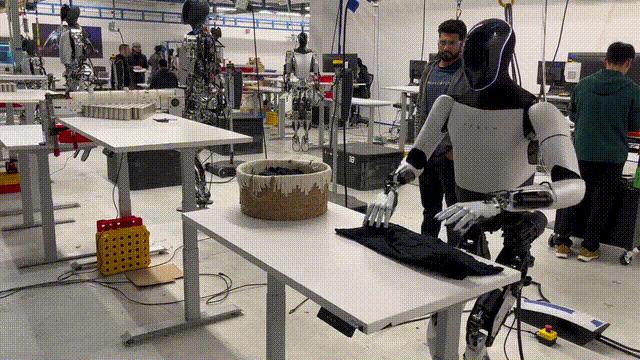

特斯拉人形机器人

特斯拉市值 1.4 万亿美元,远超其他车企。丰田市值 2632 亿美元,不到特斯拉的 20%;比亚迪市值 1200 亿美元,赶不上特斯拉的十分之一。只有顶级科技企业而不是制造企业,才"配"得上不断翻倍的估值。

但是,擎天柱麻烦不小,今年的量产计划被推迟至明年。本来,特斯拉今年的目标是生产 5000 台机器人,2026 年生产 50000 台。现在看实际数据,今年生产 2000 台也够呛。

麻烦主要出在"做手"。

擎天柱首次自主登台时,展示手指倒计时

人类的一只手可以执行大约 27 种不同的动作,用机器人专家的话说,叫 27 个"自由度"。相比之下,机械臂只有 7 个自由度。

27 个自由度加起来,给"做手"出了五大难题。一来需要更多的电机,好支持独立的关节移动;二来需要动力更强的电机,才能完成拧瓶盖等基本动作,别小看"拧瓶盖"——一个握力 20 公斤的机械手都拧不开瓶盖;三来需要散热,在小指大小的空间里,要塞进运动的电机、传感器和传动机构,热量难以传导出去。

第四,要克服材料疲软。担任"肌腱"作用的传动机构,反复弯折后极易老化断裂;第五,要达成抓握力和精细度的平衡。像擎天柱无法兼得,要么能抓起重物,但做不了细活,要么能做"穿针"的细活,但只能抓取 10 公斤左右的物体。

擎天柱抓取电池

由于技术难度太大,一些机器人制造商干脆放弃做手。

刚成立一年的 Physical Intelligence 转向了相对"朴实"的钳子;另一家初创公司 Ultra Robotics 创造了"蟹爪"机器人来打包电商订单;Dexterity 的卡车卸货机器人用的是"吸盘";波士顿动力的阿特拉斯机器人则是"三指手",有 7 个自由度。

行业争论的焦点也在于此:机器人有必要一定像人、有手吗?很多事,没有手的机器人不是也干得挺好的?

乌托邦图景

有些人形机器人创业公司专门做手黑牛策略,把"手"卖给其他大公司。

Jay Li 之前在特斯拉开发手部传感器,去年成立 Proception,专门开发机械手,他认为" 99.5% 的工作都是手完成的"。该公司将从最难的"手"造起,最后造出完整的人形机器人。

Halcyon Robotics 也从"手"做起,发展出整个机器人。不过他们不卖"手",怕客户复制了去。其他专门制造机器手的公司还包括 Mimic、Tacta System 和 Tesollo。还有公司更加细分,如 Contactile,只做机器手里的传感器。

Contactile 三轴触觉力传感器

这些专攻"机器手"的公司,押注的都是人类形态机器人。

到目前为止,随着 AI 大进步,已经没有人怀疑机器"人"的前途,但有没有人类形态,成了这一行业的最大分歧。

从当下的工作效率和消费需求的角度看,机器人肯定没有必要像人。在用途最广泛的物流行业,最实用的机器人"长"着钳子手和轮式腿。

不过,对于另一半的人来说,机器人像人既有现实的好处,又有远大的愿景。

人形机器人的最大优势是无缝融合人类的现有环境。只要机器人和人一样,就能丝滑地进入人类生活——家庭、公司,用手完成" 99.5% 的工作"。如果和人的形态不一样,那就只能适配专门的环境,比如流水线、物流仓库、手术台。

擎天柱叠衣服

制造人形机器人具备一项成本优势,好训练。据知情人士透露,特斯拉追求人形机器人的一个重要原因,是互联网上有好几十亿个人类视频——人们行走,聊天,用手干活,几乎涵盖了世界上所有的事情,用这些视频足以训练擎天柱完成人类能做的每一项工作。

话虽如此,用人类的"随机视频"训练擎天柱也不像想象的那样容易。到目前为止,特斯拉也只能使用自己员工录制的走路视频、做家务视频来训练擎天柱。

宏观经济学也有推动作用:当你在经济中增加一个人形机器人,相当于增加了一位工人。当你增加了 10 亿个人形机器人——按摩根士丹利的 2050 年预测——你就增加了 10 亿个产业工人。在这个框架里,人类依然保持生产,人形机器人"扩大"了生产总量,二者相加,导致 GDP 呈指数级增长。

当然,最热情的鼓动者莫过于马斯克自己,他有一幅"黄金时代"的科幻乌托邦图景——每个家庭都有人形机器人,洗碗、做饭、修剪草坪、接送孩子,包括作家阿西莫夫的科幻小说里的场景,机器人登上火星,为人类开发新的殖民地,而且也需要看心理医生(这个马斯克没说)。

"品牌时刻"

"一支星际飞船舰队登陆火星,每艘星际飞船都展开一个着陆坡道,你会看到擎天柱机器人走下坡道,在火星插上美国国旗,"特斯拉的投资人加文 · 贝克说,"对于马斯克和美国来说,这将是一个非常非常好的品牌时刻。"

确实,特朗普再度担任美国总统后,好多硅谷人士都自发地成了"爱国主义营销专家",人形机器人身上的担子也更重了。

今年春天,美国国会立法者开了一次闭门会,专门讨论人形机器人,主要是想动员行业应对中国的"新威胁"。当时,中国宇树机器人在春节联欢晚会上扭秧歌,深度求索也刚刚推出 AI 模型 DeepSeek R1,挑战了 OpenAI 的 GPT-4 的"权威地位"。

宇树机器人扭秧歌

人形机器人被认为是人工智能行业和机器人行业最大的未来机遇。中国的目标是 2025 年批量生产人形机器人,在 2027 年之前建立可靠的本土供应链——高科技行业自给自足。这一目标将得到地方政府约 230 亿美元、中央政府约 1380 亿美元中的一部分的支持。

而且,人形机器人的部件制造离不开稀土。中国在全球稀土加工领域几乎拥有垄断性的控制权。据国际能源署数据,中国占全球稀土矿产量的超 60%,对加工阶段的控制占全球产量的 92%。

竞争依然是激烈的。日本和欧洲公司起步很早,生产了大多数传统的工业机器人,在机器人部件例如专用电机和传感器市场中占据很高的份额。丰田正与波士顿动力合作,开发阿特拉斯机器人。

中国机器人制造商有其传统艺能,成本低廉。很多美国机器人公司都喜欢采购宇树的人形机器人和机器狗;汽车企业比亚迪、吉利和蔚来使用优必选的" Walker "机器人,小鹏汽车和小米在开发自己的人形机器人。

优必选" Walker "机器人

在深圳,机器人的雏形来自并不"高大上"的华强北。在琳琅满目的二手 iPhone、电路板、芯片和开关中,开发者能买到任何类型的螺丝、连接器、弹簧,几个小时内就能搭建一个模型,这里离大规模制造的工厂也就一两小时的车程。

美国没有同样的市场,能让开发者走过一条马路就和供应商面谈。因此美国公司也看上了深圳的供应链,比如初创公司 Dexmate,位于硅谷,由两位中国机器人专家经营,销售额已经超过 100 万美元。

中国的优势正是美国的劣势。特斯拉的擎天柱使用的 3D 运动跟踪设备是荷兰公司 Xsens 制造的,单价 5.7 万美元。在中国,类似设备的价格只有前者的十分之一。

美国的投资力度也在加大。2024 年,美国领先的人形机器人公司,包括英伟达、微软和 Open AI 投资的 Figure AI,1X Technologies 和 Agility Robotics,三家一共筹集了近 10 亿美元,它们的最新总估值超过 400 亿美元。

Figure AI

而据人形机器人的"始作俑者"马斯克放言,量产擎天柱后的特斯拉,市值将超过 20 万亿美元。

人们可以争论人形机器人乌托邦的"时间点",但它的发展方式几乎已经确定——既关系到国家竞争力,也关系到国家安全,未来,可能每个国家都有自己的大型机器人制造商,就像航空航天制造商、汽车制造商和计算机制造商一样。

亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。