在瑞典辽阔的森林里,有这样一种“不速之客”财富策略,它的身影高大、行动缓慢,却能悄然改变森林的面貌——它就是驼鹿。作为北欧森林中食草动物中的“显眼包”,驼鹿算得上是整个生态系统中的“工程师”了。它们通过选择觅食地点、移动路线和栖息区域,不知不觉中塑造了森林的结构与组成。嫩枝被吃掉、灌木被压低,林下空地被开辟出来……种种这些行为累积起来,对森林生长模式、植被类型乃至野生动物群落都有深远影响。因此,了解驼鹿的栖息偏好和空间行为,对于林业管理、野生动物保护乃至生态系统研究,都具有不可忽视的价值。

近日发表在《森林生态与管理》上的一篇最新研究表明,森林不光是木材生产的空间,它也是一个活生生的生态网络。每一片林地、每一条道路、每一种林分结构,都在影响着森林里的生命。这个研究以瑞典的驼鹿(Alces alces)为研究对象,结合大规模的GPS定位数据与先进的建模方法,深入探讨了森林景观结构与组成如何在不同纬度梯度和季节背景下影响大型食草动物的栖息行为。

▲上图:一头雌性驼鹿(Alces alces)正在利用路边泥土中的路盐补充矿物质,冬季毛发仍在脱落中。

研究方法、数据基础

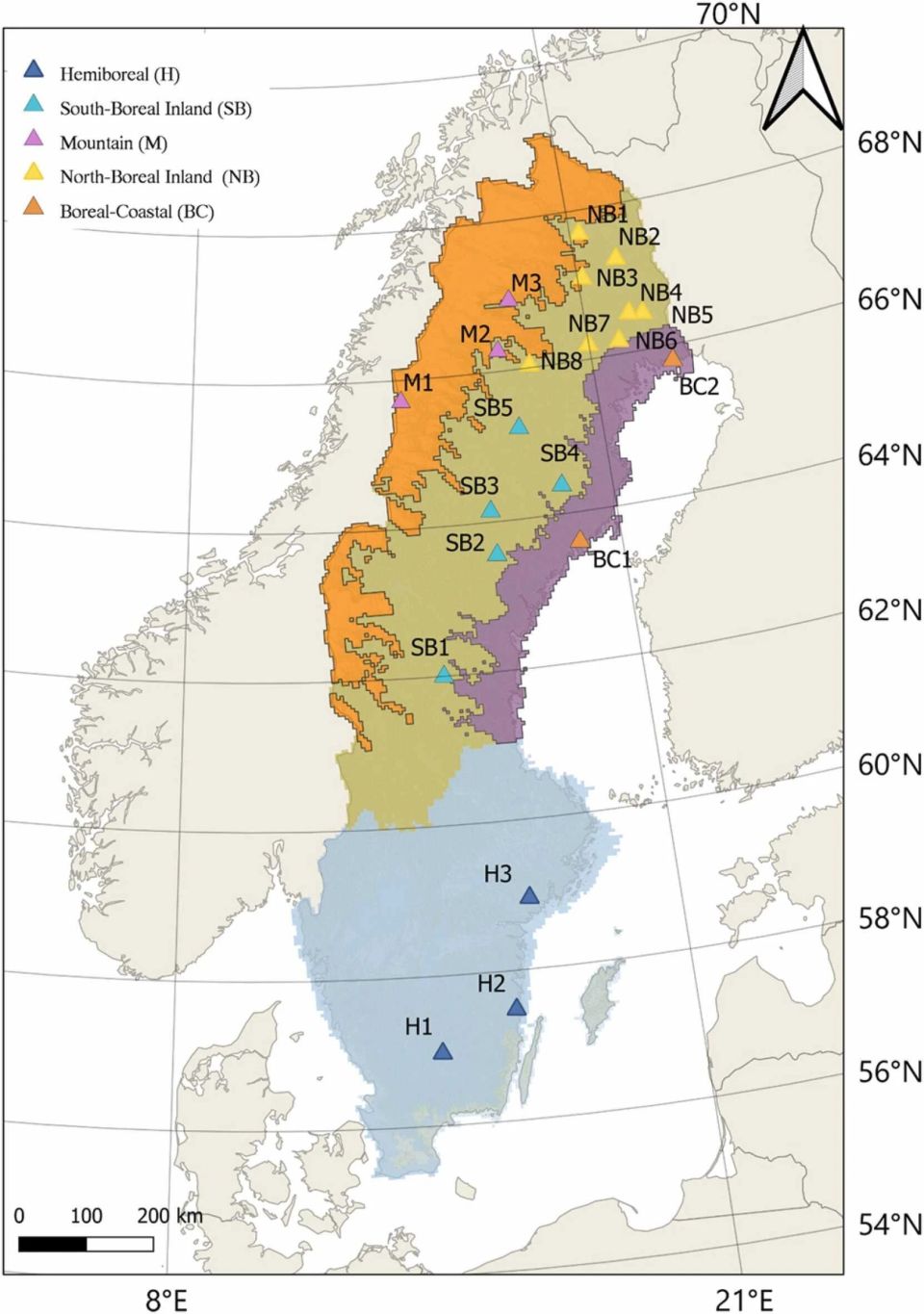

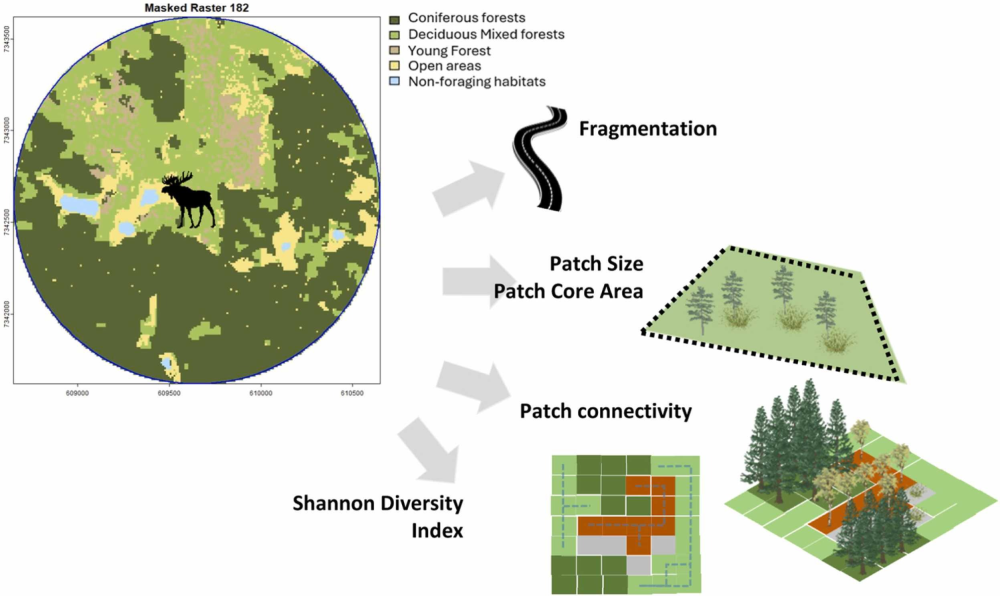

该研究用了个名叫“行为-斑块-景观矩阵”的分析框架。研究人员结合隐马尔可夫模型(HMM)与综合步长选择分析(iSSA)财富策略,在392头成年驼鹿、跨越瑞典南北11个纬度的21个样区中,细致刻画了驼鹿在不同行为状态(如探索性移动与限制性移动)、不同季节以及不同景观格局下的生境选择。

▲上图:21个研究地点在瑞典五个生态区域的分布情况

这个研究主要发现有四个1、景观组成的主导作用。该研究表明,森林类型是影响驼鹿生境选择的关键因素。驼鹿显著偏好阔叶混交林和年轻林地,而对道路邻近区域表现出回避倾向。

2、结构因素的情境性作用。整体上景观组成当然是更具决定性的,但斑块面积、生态连通性、以及与道路的距离,在特定区域和季节中同样发挥着重要作用。例如,在北部森林更连片的地区,驼鹿更倾向于选择大而连续的林斑;而在南部和沿海较为破碎的景观中,则表现出对小斑块的利用。

3、纬度差异的影响。南北生态区在景观格局上的差异,塑造了驼鹿的行为灵活性。北部的资源连续性有利于大尺度的探索性移动财富策略,而南部的破碎化环境则迫使驼鹿在小尺度内寻找适宜的栖息地。

4、行为状态与选择模式。在长距离、定向移动时,驼鹿更青睐面积大、资源多样的斑块;而在短程、盘旋式移动中,则倾向于停留在异质性更高、资源集中的区域。

▲上图:驼鹿(Moose,学名:Alces alces)是陆地上体型最大的鹿科动物,肩高可达两米,体重通常在200~550公斤之间。

驼鹿告诉人类,如何管理森林

除了生态行为方面的发现,这项研究还对森林管理提供了一些有益的启示。

一是,林业规划应当保留并连接幼龄林和阔叶混交林斑块。这样就可以为驼鹿提供偏好的觅食和休息场所,也有助于分散它们的取食压力,避免某些区域被过度啃食。

二是,公路和人类活动对驼鹿栖息的影响不容忽视。道路割裂森林斑块,会改变驼鹿的移动路径和栖息选择,因此在新建或改建道路时,应考虑对关键栖息地的影响,尽量减少干扰。

另外,作者建议,北部和南部森林管理策略应有所差异——北部应强调大尺度连片林地的维护;南部则应提高斑块的异质性,为驼鹿提供多样化的微型栖息地。

▲上图:影响动物栖息地选择的关键景观指标。

这项研究在关注驼鹿本身之外,也对现代森林景观的变化、以及影响进行了重新审视。作者团队指出,在过去一个世纪,欧洲的森林在大规模轮作林业下发生了深刻改变。大片单一树种的针叶林取代了多样化的混交林,林下植物种类减少,森林结构趋于单一。在这样的背景下,驼鹿等大型食草动物面临新的挑战:资源丰富但单一的森林,可能无法满足它们营养均衡的需求;破碎的森林斑块,又增加了觅食、以及移动的成本。该研究表明,理解动物对斑块特征的偏好,可以帮助林业管理者在生产林业和生态保护之间找到平衡。

有趣的是,驼鹿的选择行为还跟季节变化密切相关。在生长季节,它们偏好资源集中、异质性高的斑块,以满足快速觅食的需求;而在冬季,尤其是在北部,深厚的积雪让觅食变得困难,所以它们就更倾向于选择大型、连片的林地财富策略,这样可以减少移动消耗能量,同时保持安全。这种季节性适应,体现出驼鹿对环境变化的高度敏感性,也说明:单一时间点的观察难以全面理解动物行为,必须结合长时间的追踪数据进行分析。

亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。